Ensemble #2: Quelle économie dans l'Anthropocène ?

Écrit le 3 avril 2020

Ensemble Environnement ÉconomieLe modèle capitaliste qui gouverne l’économie depuis le début de la première révolution industrielle ne tient presque pas compte des limites que lui impose l’utilisation des ressources naturelles, et la tendance est allée en s’aggravant. Cependant, des voix aussi diverses que variées se sont élevées des débuts du capitalisme jusqu’à nos jours pour mettre en garde contre cette manière d’appréhender la relation entre l’humanité et ce qui l’entoure, vivant non-humain et non-vivant, sans influence majeure sur le devenir de l’économie en général et du capitalisme en particulier.

Il y a 20 ans, les sciences de la Terre se sont dotées du concept géologique d’Anthropocène. Nous utilisons ce concept pour montrer qu’il impose de reformuler l’économie dans son ensemble et y ancre les questions écologiques. Nous l’utilisons en le prenant au sérieux comme évènement géologique d’origine socio-technique, et non en qualifiant tout et n’importe quoi d’Anthropocène

Dans un premier temps, nous partirons des fondamentaux de l’économie en général puis capitaliste en particulier ainsi que des avertissements ou critiques adressés à l’économie après qu’elle soit devenue capitaliste.

Le second temps de cet article sera consacré au concept d’Anthropocène, qui formule que la Terre serait sortie de la période géologique de l’Holocène, entamée il y a 11.800 ans, pour entrer dans une période marquée par l’activité humaine. Ce concept a été utilisé pour la première fois publiquement en 2000 et a depuis lors été l’objet de nombreux travaux de sciences de la terre et de sciences humaines. Nous voulons brosser un rapide tableau de ce concept, de ses implications ainsi que des mécanismes qui ont conduit à ce que soit posée la question d’un changement d’ère géologique.

Viendra enfin en troisième lieu la discussion de la manière dont l’Anthropocène est utile pour parler d’économie. Ce concept permet de partir des dégâts insupportables infligés au vivant et au non-vivant et d’arriver à esquisser les conditions nécessaires quant à la structure de l’économie pour dépasser l’Anthropocène.

La conclusion tentera d’ancrer ces considérations qui sembleront peut-être théoriques dans la réalité actuelle.

Économie et limites

Le terme économie fait référence à la norme, aux règles, aux lois (nomos) de la maison (oikos). Il s’agit de la discipline qui se préoccupe de la production, de la distribution et de l’allocation de ce qui est nécessaire à la maison. Le périmètre de l’économie correspond évidemment à la taille de la « maison ». Cette discipline est au moins aussi ancienne que le néolithique, période durant laquelle les humains sont devenus sédentaires, donc cultivateurs et éleveurs. Nos ancêtres ont été amenés à se poser des questions telles : qui produit quoi, selon quelles règles et principes. Il leur a fallu très rapidement veiller à des problèmes tels l’épuisement des sols ainsi que définir les premières règles comptables.

Ce lien entre économie et questions agricoles va persister très longtemps (même si d’autres questions se posent, liées à la conquête des territoires par exemple). Elle se prolonge jusqu’au courant économique des physiocrates, pour qui toute richesse provient de la nature.

Les premiers économistes du capitalisme industriel, les « classiques » (Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill), restent préoccupés, de diverses manières, par la question de l’allocation des ressources naturelles. Mais le développement de ce capitalisme industriel et sa conquête du monde vont donner lieu à une sorte de « révisionnisme » de ce point de vue : le courant « néo-classique » va « oublier » les contraintes naturelles ou les ramener à de simples facteurs de production interchangeables. Cette manière de procéder considère le marché comme le meilleur outil pour réguler l’utilisation des ressources naturelles : tout est question de prix et donc si le marché sait qu’il utilise trop de nature pour se maintenir en vie, alors il augmentera le coût d’utilisation de la nature. Cette amnésie est culturellement contagieuse, jusque dans les rangs du mouvement ouvrier, qui va se focaliser de plus en plus sur les aspects quantitatifs du travail (le salaire en particulier) et de moins en moins sur leurs aspects qualitatifs, environnementaux en particulier. Notons que la posture néo-classique reste dominante actuellement : c’est en fonction d’elle que sont organisées nos économies.

Cette parenthèse (funeste, nous le verrons) a été hégémonique jusqu’au début des années 1970. Trois courants peuvent être identifiés, qui tentent de réparer cet oubli. Le moins connu est celui du mathématicien et économiste états-unien d’origine roumaine Nicholas Georgescu-Roegen. Il applique la seconde loi de la thermodynamique et en particulier le concept d’entropie¹ pour établir les manques flagrants de l’économie. Il définit l’activité économique comme une captation d’« entropie basse » (ressources mobilisables) et une transformation en « entropie haute » (ressources non mobilisables : chaleur dissipée, limaille de fer liée à la fabrication ou à l’usure,…). Ses travaux servent de base au courant dit de la « décroissance ». Un second courant est celui de l’économie écologique, qui est définie comme une discipline transversale : il s’agit d’économie au sens défini ci-dessus mais cette économie est enchâssée dans d’autres considérations, écologiques et sociales en particulier. Le troisième courant a une origine orthodoxe, avec les travaux commandités par le Club de Rome à une équipe du Massachusetts Institute of Technology dirigée par Dennis Meadows. Cela donnera, en 1972, le rapport « Limits to growth », qui tire la sonnette d’alarme quant au caractère suicidaire du fonctionnement de l’économie à l’époque (qui est le même que maintenant, voire moins prédateur à l’époque). Ce rapport modélise un ensemble de facteurs liés aux activités humaines et fait craindre un effondrement généralisé, y compris démographique. Pour l’anecdote, ce rapport est précurseur de ce qu’on appelle aujourd’hui la collapsologie, sur laquelle il ne sera pas revenu ici.

Que nous dit l’Anthropocène ?

C’est en février 2000, lors d’un colloque de l’International Geosphere Biosphere Program (IGBP), que le lauréat du Prix Nobel 1995 de chimie, Paul J. Crutzen, s’exclame « Nous ne sommes plus dans l’Holocène mais dans l’Anthropocène ».

Cette déclaration annonce la sortie d’une période géologique, l’Holocène, remarquable par sa stabilité climatique et qui a commencé il y a 11.800 ans. C’est donc frappant en termes de rupture. C’est également frappant quant au domaine qu’elle concerne : la géologie, cette science qui vise à reconstruire les 4,6 milliards d’années d’existence de notre planète. Mon but n’est pas ici de détailler largement, mais il faut noter que la géologie est une science de bouleversements majeurs dans les temps longs. Pensons simplement à ce changement d’ère qui a marqué la disparition des dinosaures il y a 66 millions d’années. Chaque changement correspond à une brutalité. En proclamant l’Anthropocène, la période marquée par l’activité humaine, Crutzen proclamait donc que cette activité était capable d’une brutalité d’une telle ampleur.

Bien sûr, une proclamation ne suffit pas : la géologie fonctionne selon des règles, qui doivent être respectées pour valider l’idée selon laquelle l’activité humaine serait devenue une force géologique. Les instance géologiques internationales ont créé un groupe, l’Anthropocene Working Group (AWG), aux fins d’examiner si la thèse de Crutzen tenait la route. L’AWG a rendu ses conclusions le 21 mai 2019², reconnaissant que l’Anthropocène existe et faisant coïncider son début avec la période 1945-1950, qui correspond à deux évènements marquants : le début des explosions atomiques, avec ses nombreuses traces géologiques, et le début d’une période appelée la Grande Accélération, soit le début d’une croissance hallucinante de l’activité économique. Là-dessus également il faudra revenir. Ces conclusions de l’AWG ne valent pas encore reconnaissance par les instances géologiques internationales, mais elles permettent de parler sur une base solide de l’Anthropocène.

De nombreuses questions restent en suspens concernant l’Anthropocène. La datation est elle correcte ? Peut-on attribuer à l’activité humaine, de manière abstraite, la responsabilité de ce bouleversement ? Ces points sont fondamentaux, mais je ne les détaillerai pas tous ici³. Contentons nous de retenir d’abord que, sur une période incroyablement brève, les humains ont déployé une activité aussi importante pour l’écorce de notre planète que des bouleversements historiques naturels qu’elle a subis. L’Anthropocène est donc une histoire d’une incroyable brutalité. Ensuite, la géologie évoque immanquablement des images de cailloux. Mais ces cailloux, leur composition, sont les témoins de la chimie à la surface de la Terre, dans les océans et dans l’atmosphère, donc les témoins en particulier de l’évolution de la vie sur Terre. Un exemple frappant vient des combustibles fossiles (charbon, pétroles de différentes espèces), qui proviennent de la décomposition dans certaines conditions de certains végétaux. La géologie est donc à la fois le reflet de la vie et la condition d’existence de certains types de vie : par exemple, la géologie existant lorsque la vie est apparue n’avait que peu à voir en termes de composition de l’atmosphère, des sols et des océans avec ce qu’elle est aujourd’hui.

Or, en tant qu’espèce biologique, les humains sont très fragiles, exposés à la possibilité de fabriquer les artifices nécessaires, par exemple, à notre habillement (sans lequel nous mourrions de froid) ou à notre alimentation, en tant qu’animaux assez malhabiles situés en bout de chaine alimentaire. Cela me conduit à présenter l’Anthropocène comme la matérialisation de ce que nous vivons dans un vaisseau spatial autonome dont nous avons dégradé de façon majeure le fonctionnement au point de menacer notre existence en tant qu’espèce.

En raison de notre fragilité, cette dégradation est donc très périlleuse pour nos conditions d’existence. On nous en parle quasi quotidiennement avec le réchauffement climatique et ses conséquences en cascade. Mais il ne s’agit que d’une limite parmi neuf que la Terre a atteintes. Les autres sont : la perte de biodiversité, l’acidification des océans, la modification des cycles biogéochimiques, la disponibilité d’eau potable, l’utilisation des sols, la dispersion d’aérosols dans l’atmosphère, les « nouvelles pollutions » liées aux produits de synthèse ainsi que de la disparition de la couche d’ozone stratosphérique, problématique dont les plus de 40 ans se souviendront à quel point elle fut aiguë dans les années 1980 avant de trouver une solution technique. Ces limites valent toutes en tant que telles. Par exemple, l’Espagne dans son ensemble est menacée de désertification en raison de l’utilisation trop intensive des sols et ce indépendamment du réchauffement climatique ! C’est une erreur majeure selon moi de réduire l’Anthropocène au seul réchauffement climatique⁴.

L’Anthropocène nous présente un futur difficilement vivable, fait de pénurie de ressources de base, donc de lutte de tous contre chacun, en raison du réchauffement climatique notamment, mais pas que, puisque nous avons vu qu’il existe huit autres limites. Sans rentrer dans les détails, ces neuf limites se renforcent mutuellement : si on essaie de résoudre un seul problème, on risque d’aggraver les autres. À titre d’exemple, la solution technique au problème de la couche d’ozone mis en évidence dans les années 1980 est un puissant accélérateur du réchauffement climatique. Je prends donc l’Anthropocène comme un concept géologique d’origine socio-technique unificateur des questions écologiques, et c’est comme ça que je l’utiliserai dans la suite.

Implications économiques de l’Anthropocène

Nous avons vu que l’AWG fait remonter le début de l’Anthropocène à 70-75 ans. Il y a des arguments pour remettre en cause cette date, mais uniquement vers le passé : l’Anthropocène pourrait être plus ancien. Une période fréquemment citée est celle du début de la révolution industrielle. C’est séduisant de plusieurs points de vue mais ne répond pas au critère géologique d’un point marquant dans le temps⁵. Acceptons donc par commodité que l’activité humaine a acquis au plus tard vers 1945-1950 une puissance telle qu’elle est devenue capable de marquer la géologie du globe.

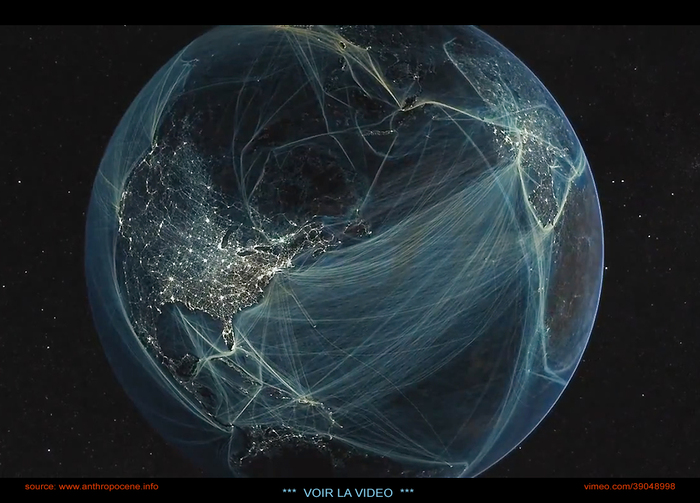

Concentrons-nous donc sur ce qui a été nommé la Grande Accélération⁶. En 1945, l’humanité dispose des grandes inventions (maîtrise de l’énergie fossile et atomique, production d’engrais de synthèse,…) qui lui permettent à la fois de prendre possession de la Terre. C’est l’avènement de l’aviation qui abolit les distances. C’est la massification (hors États-Unis, où elle est plus ancienne) de l’automobile, qui abolit également d’autres distances et modifie paysages et manières d’habiter en mobilisant des quantités faramineuses de matières premières et d’énergie. C’est également la massification des appareils électro-ménagers. Tout est donc en place pour que se déchaîne une formidable machinerie de production et de consommation. En parallèle à cela, pour des raisons d’ordre géopolitique, les pays capitalistes rentrent, pour 30 à 40 ans, dans une période de compromis et de redistribution des richesses créées⁷. Cette période mène également à une prise de conscience progressive, comme l’illustrent les trois courants que j’ai pointés comme posant les questions écologiques et environnementales comme conditions de l’économie : Georgescu-Roegen et l’entropie, l’économie écologique comme discipline transversale et le rapport Meadows et les limites à la croissance.

Cette période touche à sa fin avec la prise de pouvoir du néo-libéralisme, qui rejette de manière abrupte toute forme de compromis entre travail et capital. Mais même en refusant toute forme de compromis sur la répartition des fruits de la formidable quantité de richesses créées, le néo-libéralisme a réussi d’une part à prolonger et amplifier la « révolution culturelle » de la consommation de masse et d’autre part à imprimer sa propre révolution culturelle de la concurrence, du profit individuel, du chacun pour soi, de la loi du plus fort, tout en continuant à amplifier les capacités productives de l’industrie.

L’économie a continué à se transformer, le néo-libéralisme hégémonique favorisant l’émergence du monde numérique à partir des années 1990. La dématérialisation de ce monde peut laisser accroire à un monde plus « clean ». Il n’en est rien, puisque ce développement sert d’une part à optimiser le fonctionnement de l’appareil productif, que nous ne voyons plus parce qu’il est largement délocalisé, et d’autre part à magnifier la culture de la consommation de masse par des méthodes de ciblage toujours plus précis qui ont fait du numérique l’industrie dominante, surclassant les industries bancaire et pétrolière⁸. Le numérique a pour vertu de masquer tant la production, délocalisée, mesurée, optimisée, que l’inclination à la consommation par la captation et la démultiplication des mécanismes publicitaires.

Cette logique économique est doublement liée à l’Anthropocène. Directement parce qu’elle constitue l’Anthropocène, comme produit de la Grande Accélération. Indirectement, de manière culturelle, parce qu’elle constitue un hymne à la démesure, à la manifestation de la force et de la domination.

La partie dominante (médiatiquement, idéologiquement) de la lutte contre les « crises écologiques » (qui ne sont en rien des crises mais bien un chemin approfondissant l’Anthropocène, sans qu’il soit possible de revenir sur ses pas) consiste en un déploiement technologique visant à « consommer mieux », « économiser l’énergie », « être plus respectueux de l’environnement ».

L’impasse de cette voie a été démontrée il y a bien longtemps, par un économiste (favorable au capitalisme) britannique, Stanley Jevons, spécialiste de l’économie du charbon, au milieu du 19e siècle. Jevons a montré que les perfectionnements des machines à vapeur (qui anticipaient les luttes dont je parlais ci-dessus) les rendaient plus économes en charbon et que c’est parce qu’elles étaient plus économes qu’elles allaient pouvoir se déployer de manière massive. Alors, il va de soi que ce raisonnement ne s’applique pas de manière uniforme à tout : isoler son habitation ne va conduire personne à acheter plusieurs habitations. Mais cela libérera tout de même du « pouvoir d’achat » pour consommer d’autres choses. Et, dans l’ensemble, ce raisonnement illustre la puissance de ce qu’on appelle « l’effet rebond », qui conduit à l’exact inverse de ce qui avait été initialement imaginé comme conséquences d’un perfectionnement technologique.

Que retenir de ce qui précède ? Évidemment, le conducteur agressif d’un gros véhicule est plus dommageable que le conducteur placide d’une petite voiture, qui est lui-même plus dommageable que l’usager des transports en commun, le cycliste ou le piéton. Mais cette distinction comportementale, segment par segment (les déplacements, le tri des déchets, les économies d’énergie), est balayée par la contamination de la plupart des champs de la vie humaine par la culture d’un bien être individualiste, égo-centré sur le « pouvoir d’achat » sacralisé. Vue du point de vue de l’Anthropocène et des neuf limites qui le matérialisent, la seule issue possible est celle d’une « culture du résultat » écologique : la question n’est pas de savoir si un individu « fait quelque chose qui est déjà mieux que rien » mais bien de savoir s’il y a une possibilité que, de manière agrégée, il est possible de rentrer dans les neuf limites fixées par l’Anthropocène et de ne plus en sortir !

La piste proposée par les partis politiques prétendant s’inscrire en faux par rapport au système actuel, de la dite sociale-démocratie aux partis écologistes, consiste à revenir en arrière par rapport aux « excès du néolibéralisme », écologiques et sociaux, par une relance keynesienne repeinte en vert. D’une part, c’est illusoire parce qu’il n’y a aucune raison que le capitalisme envisage de négocier cela d’un point de vue économique. D’autre part, l’Anthropocène nous formule avec la plus grande clarté que, d’un point de vue écologique, c’est totalement à côté de la plaque puisque l’Anthropocène prend ses racines en amont du néo-libéralisme. Le discours convenu prétend que « c’est mieux que rien ». On peut se demander en quoi, parce que cela n’explique absolument rien en termes de fondations de l’épuisement des limites de la planète : ces fondations sont liées à une culture économique⁹ : la culture du pouvoir d’achat, de l’impératif du bien-être matériel et, j’ose le dire, la culture de la répartition des richesses avant celle de l’utilité et de la soutenabilité de ces richesses.

En bref, l’Anthropocène nous invite, assez fermement, à reconsidérer l’équation d’un autre point de vue : que pouvons-nous nous permettre que les autres peuvent aussi se permettre ? Et les autres, ce sont évidemment les générations futures, mais ce sont aussi – surtout, dans l’immédiat – les habitants des pays moins riches que les nôtres que nous inspirons et aspirons à se comporter d’une manière aussi collectivement suicidaire que nous. L’humoriste Pierre Desproges disait : « au fond, les aspirations des pauvres ne sont pas tellement différentes des réalités des riches ». Ce sont donc bien les réalités des riches qu’il faut changer. Encore faut-il s’entendre sur ce que signifie ce mot : il ne se limite pas à « détenteur des moyens de production » mais englobe aussi « personne dont le mode de vie construit l’Anthropocène ». Oublions donc le mot « riche », et acceptons que le niveau de vie moyen d’un occidental moyen est suffisant pour nous enfoncer toujours plus profondément dans l’Anthropocène. Le combat s’annonce âpre puisqu’il unit les moyens des « vrais » riches, détenteurs des moyens de production, et les occidentaux moyens dans une alliance objective.

Les « transitions vertes » évoquées plus haut, dont le but serait de relancer l’économie à grands coups de « plus grande sobriété dans l’utilisation des ressources », montrent à nouveau leurs limites. La sobriété comme contrainte est un nième répétition du phénomène mis en avant par Jevons. L’idéal de vie se trouverait, par exemple, dans le remplacement des voitures à moteurs thermiques par des voitures à moteur électrique. Indépendamment des importantes questions liées aux ressources nécessaires à ces moteurs, cela ne ferait que libérer plus encore les pulsions consommatrices sur le mode décrit par Jevons. La voie que nous montre l’Anthropocène est celle d’une sobriété choisie, voulue, désirée comme émancipation des chaines du pouvoir d’achat¹⁰ et de la consommation

Cette discussion difficile, cette remontée du courant qui semble impossible, devra être entreprise tôt ou tard, puisque l’Anthropocène nous montre que, d’une manière ou d’une autre, ce mode de vie disparaîtra : la seule question est de savoir si ce sera de façon pilotée par celles et ceux qui le souhaitent, quitte à ce que ce soit brutal, ou bien de façon incontrôlée, qui sera infiniment plus brutale.

Conclusions

Cet article aura été écrit pendant le confinement lié à la pandémie du coronavirus COVID-19, à un moment où il n’est pas possible de prédire les conséquences à long terme sur nos modes de vie de ce choc. En revanche, cette période restera gravée dans les livres d’histoire, étant donné son impact sanitaire et étant donné la démonstration qu’elle donne de l’infinie fragilité tant de nos modes de vie que des facteurs qui les supportent et de l’aveuglante factualité de la solidarité. Cette solidarité est évidemment un impératif moral et politique, avec, au premier chef, l’importance de mutualiser des moyens économiques en vue d’assurer des services publics largement mis à mal ces dernières décennies. Mais si je parle de factualité, c’est parce que la solidarité est également un fait physique : les maillons de la chaine de mon vélo sont physiquement solidaires : l’un ne bouge pas sans l’autre et c’est la totalité qui fait la chaine, qui est aussi solide que le plus faible des maillons.

Cela me semble être la leçon économique centrale de l’Anthropocène : nous sommes économiquement et écologiquement aussi solides que le plus faible d’entre-nous. Cette période d’une durée indéterminée durant laquelle nos modes de vie s’arrêtent est donc propice pour réfléchir à ce qui compte et à ce qui est inutile voire toxique.

Pour aller plus loin

Quelques livres:

- Rémi Beau et Catherine Larrère, Penser l’Anthropocène, Presses de Sciences Po, 2018, 564 p. (lire en ligne)

- Alexander Federau, Pour une philosophie de l’anthropocène, Presses universitaires de France, 2017, 320 p. (lire en ligne)

- Andreas Malm, L’Anthropocène contre l’histoire : le réchauffement climatique à l’ère du capital, La Fabrique, 2017 (lire en ligne)

Le portail numérique de l’enseignement supérieur français reprends des ressources en auto-formation sur l’anthropocène: voir ici

¹ Ce concept – extrêmement complexe et réutilisé dans maintes disciplines – explique que la flèche du temps est irréversible : tout se conserve, mais sous une forme dégradée. C’est vrai de l’énergie que nous utilisons pour cuire des œufs, qui ne disparaît pas mais ne pourra plus jamais être mobilisée pour cuire quelque chose. C’est vrai de la matière qui, une fois extraite, va se perdre en déchets inutilisables avec la même qualité : les copeaux de bois ne pourront plus jamais être utilisés pour faire un mat de navire, de la limaille de fer se perd irrémédiablement dans la nature, indépendamment du recyclage.

¹ Voir http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/.

³ J’ai entamé la rédaction d’un ouvrage, L’Anthropocène expliqué à mes potes au bistrot, dans lequel je reviens sur ces points.

⁴ La cause du réchauffement climatique, savoir les émissions de gaz à effet de serre, modifie la biologie et la chimie terrestres et océaniques, donc la chimie des dépôts, ce qui laisse des traces géologiques…

⁵ Les géologues appellent cela un « clou d’or », ou « golden spike » en anglais.

⁶ En hommage à l’ouvrage majeur de Karl Polanyi, brillant économiste socialiste non-marxiste (mais très bien tout de même) : La Grande Transformation, Éditions Gallimard, 2009, dont la publication initiale remonte à 1944.

⁷ Ce « compromis » et cette « redistribution » tiennent largement du mythe. À nouveau, je ne rentre pas dans leurs ressorts pour m’en tenir à ce qu’ils ont produit des points de vue économique et écologique.

⁸ Google, Amazon, Facebook et Apple sont les plus grandes capitalisations boursières du monde , Uber, AirBNB, Netflix, et Ali Baba ont rendu obsolètes les entreprises analogiques qu’elles remplacent.

⁹ En fait, Karl Marx et Antonio Gramsci nous apprennent que toute culture est économique, mais si j’avais dit « culture » tout court, le message serait passé à côté de son objectif.

¹⁰ Cette remise en question frontale de la notion de pouvoir d’achat ne m’empêche pas d’être solidaire de celles et ceux qui sont en manque de logement, d’alimentation, saine si possible, d’accès à la culture. Mais cela n’est pas du pouvoir d’achat : c’est du pouvoir se loger, pouvoir se nourrir, pouvoir se cultiver.

Commentaires

comments powered by DisqusArticles qui pourraient vous intéresser

Un cadeau solidaire : offrir des parts de coopératives à ses proches

CoopérativeLes fêtes de fin d’année approchent. Plutôt que d’offrir les traditionnelles chaussettes et autres ustensiles de cuisine intelligents qui finiront ostensiblement planqués dans une triste armoire jamais ouverte, n’existe-t-il pas une alternative tout aussi festive de cadeaux de cœurs qui soient à la fois éthiques et solidaires ? Nous vous proposons alors d’offrir des parts de coopératives, en reprenant un ensemble de coopératives belges qui œuvrent dans l’environnement, la technologie, la mobilité, et la finance.

Zoom sur TERA : l'utopie concrète d'une économie citoyenne

Zoom sur ÉconomiePour clôturer notre panel des acteurs de l’économie citoyenne, Cit’light a rencontré Simon, Terian de de l’éco-système TERA, maraîcher et membre du conseil d’administration au développement économique du projet révolutionnaire pour la communauté. Avec lui, nous ferons un petit tour de ce que pourrait être une utopie concrète d’une économie au service du citoyen.

Zoom sur Konligo : de la recherche universitaire à l'économie circulaire

Zoom sur Financement ÉconomieEn début de seconde vague COVID-19, Cit’Light a interviewé Aushim Koumar, fondateur de Konligo, une startup bruxelloise spécialisée dans des structures dépliables pour l’organisation d’événement. Projet entrepreneurial démarré en 2018, résultant de recherches universitaires, Konligo s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire. Cit’Light s’est donc intéressé à leur processus de création d’entreprise en sortant de l’université, ainsi qu’à leur moyen de financement.

Tags

À la une

Innovage, le festival intergénérationnel du bien vieillir

ÉvénementLe 30 septembre 2023 aura lieu la seconde édition du festival intergénérationnel du Bien Vieillir, Innovage.

Pour un stoïcisme militant (Imagine)

Article de presseChaque semaine, notre équipe rédaction sélectionne et relaye un article de presse en lien avec les thématiques abordées par Cit’Light. Cette semaine, nous relayons une chronique publié dans le magazine de slow press « Imagine, demain le monde » intitulée « Pour un stoïcisme militant ».

Nous rejoindre

EngagementCit’Light est un transmédia qui vise à communiquer par rapport à l’ensemble d’outils et d’alternatives qui peuvent nous permettre à nous, citoyens, de se réapproprier notre environnement. Au travers d’analyses de fond et d’un tour des initiatives existantes à l’étranger et en Belgique, il devient possible pour tout un chacun de participer clés en main à la construction de la société de demain. Venez nous rejoindre !